Forum: bigfarm-fr

Board: [785] Jeux et divertissements

Topic: [51692] Mythe, conte et légende & Histoires extraordinaires

[1055256]

Bellalouna2 [None]

:: March 23, 2013, 10:43 a.m.

Merci pour ces histoires ! J'ai particulièrement aimé celle de la jeune mariée qui se suicide persuadée que son mari l'a quittée alors qu'il était simplement parti à la chasse et ne voulait pas la réveiller... Cela nous rappelle qu'un simple malentendu peut parfois devenir dramatique...

[1055274]

titevero (FR1) [None]

:: March 23, 2013, 4:44 p.m.

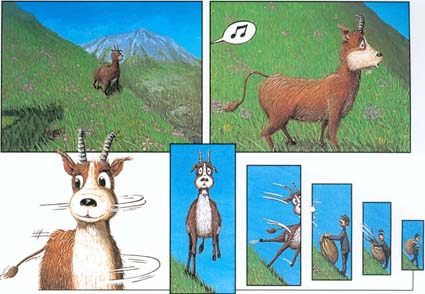

Le Dahu

le dahu est une créature issue d’une légende véhiculée dans certaines régions montagneuses dans l’unique but de rire de la naïveté du citadin touriste en short. Il s’agirait d’une sorte de chèvre dont les pattes d’un flanc seraient plus courtes que celles de l’autre, le mammifère étant habitué aux reliefs escarpés de la montagne. Donc le dahu on le cherche, mais on le trouve jamais...

Cette légende serait racontée par les montagnards pour se jouer de la naïveté de leurs invités novices... Après un repas bien arrosé, ils proposent à leurs invités de chasser le Dahu.

Selon les chanceux ayant aperçu le Dahu, il se situerait à mi-chemin entre le bouquetin et le chamois. Le Dahu est un animal imaginaire, aussi mystérieux que le Yéti. Il a la particularité d'avoir les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre . Le Dahu vivant uniquement en haute-montagne, il ne se déplace que sur de fortes pentes, donc aucun souci pour se déplacer, bien au contraire!

La chasse au dahu :

Les traditions locales rapportent que cette chasse se pratique en battue, dans une forêt si possible épaisse et sombre, et même de nuit. Pour chasser le dahu, il faut un sac et des bâtons. En tapant régulièrement du bâton contre les arbres, les chasseurs effaroucheraient l'animal et parviendraient à lui faire perdre l'équilibre. C'est alors qu'interviendrait le « niais du village », posté en contrebas avec le sac ouvert, et investi par les « initiés » meilleurs connaisseurs du terrain ou meilleurs marcheurs de la mission très valorisante de capturer l'animal.

Le groupe de « rabatteurs », censé diriger l'animal vers le porteur du sac, s'éclipse en fait en abandonnant le naïf de service. Celui-ci, après s'être inquiété de ne plus entendre ses compagnons et s'être convaincu de l'inutilité de prolonger plus longtemps son attente solitaire, n'a plus qu'à rentrer seul en cherchant son chemin dans un environnement qu'il maîtrise mal.

Les montagnards partent à la chasse: il suffit de surprendre le Dahu. Dans la précipitation, le Dahu se retourne, se déséquilibre et dévale la pente. Le "novice" attend paisiblement en bas et n'a qu'à le ramasser lorsqu'il tombe en bas du versant. Après avoir attendu trop longtemps à son goût, ce dernier se retrouve à rentrer seul, dans le noir, dans un environnement qu'il connaît très mal...

Au final, la légende du dahu a depuis longtemps perdu de son sérieux. Au XIXe siècle, sa chasse était l’occasion pour les ruraux avertis de se moquer des gens des villes à l’allure arrogante. D’ailleurs, la définition du dahu que donne le Petit Larousse illustré le démontre : « animal imaginaire à la poursuite duquel on envoie une personne crédule « . Tout est dit.

[1055280]

titevero (FR1) [None]

:: March 23, 2013, 6:11 p.m.

Le kraken

Dans notre imaginaire moderne, le kraken se présente comme un poulpe – un gros poulpe, mais à l’origine de la légende, qui se tisse dans la Scandinavie médiévale, se trouve une créature défiant toute identification.

Au mieux, les récits présentent le kraken comme un poisson ou un crustacé qui en émergeant, fait chavirer les navires, puis les entraîne dans les profondeurs lorsqu’il replonge, à cause des énormes tourbillons générés par sa masse.

Son nom norvégien, « sciu-crak », signifie d’ailleurs « crabe de mer ».

La légende du Kraken.

On se met à parler véritablement du Kraken dès le 12ème siècle de notre ère, dans des récits marins et légendes scandinaves. En fait, en Norvège on rapporte qu’un monstre à la taille gigantesque s’attaque aux navires de l’époque, les enserrant de ses bras immenses et les entraînant vers le fond, mangeant parfois quelques marins au passage.

La taille de ce monstre a toujours été surprenante dans tous les récits. Au 17ème siècle, un évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, écrit dans un traité d’histoire naturelle, que le Kraken est un monstre de la taille d’une île de plus d’un kilomètre de diamètre.

Par la suite, dans les faits qui rapportent les aventures du Kraken,la taille du monstre est devenue plus petite mais sa réputation ne s’en est pas amoindrie, bien au contraire.

Il n’existe malheureusement que peu ou pas de représentation du Kraken avant le 18ème siècle, c’est à dire l’arrivée des naturalistes. Ces derniers avancent quelques théories. Ils pensent que le Kraken serait en fait un poulpe géant, peut-être même un calmar géant. C’est depuis ces théories que l’on commence à créer certaines représentations du Kraken.

On ne compte plus les récits rapportant la taille et les performances du Kraken depuis le 18ème siècle. Bien des théologiens ainsi que des zoologues décrivent la bête parfois comme une créature à la forme d’un poisson plat, d’autres, à la forme d’une baleine, mais tous s’accordent à dire qu’elle est munie de nombreux bras puissants et sa taille est énorme. Ce qu’il y a d’amusant, c’est que certaines études d’ecclésiastiques, notamment l’évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, présentent la bête comme une créature vivante et non pas comme un monstre des enfers.

La réputation du Kraken est telle que certains l’associent à une divinité. On la fuit ou on l’adore. Des marins assurent que sa présence peut garantir les prises de pêche les plus fantastiques si l’on sait l’approcher au bon moment.

C’est pourtant le très sérieux journal «The Times» qui, en 1874, rapporte que la goélette Pearl venait d’être coulée par un calmar géant. Or, il s’avère aujourd’hui que cet événement n’était qu’un canular car la goélette Pearl n’a jamais existé. Mais ces quelques lignes ont renforcé cette légende une fois de plus. Ce fait divers a toutefois inspiré les aventures extraordinaires de Jack Sparrow et de son Black Pearl.

Le Kraken - Géant des profondeurs

Jusqu’au XIXe siècle, les récits de marins relatant l’existence de céphalopodes gigantesques, laissaient indifférents les hommes de sciences qui n’y voient que racontars et superstitions. Il faudra attendre 1861, lorsque le navire français Alecton se retrouve au large de Ténérife, aux prises avec un calamar de 5 mètres de long, pour que l’existence de ces géants soit enfin prise au sérieux.

La première photographie d’un calamar géant

La première photographie d’un calamar géant

Durant les deux siècles suivants, on collectionne les carcasses échouées ou flottantes au gré des courants. Le seul matériel disponible, car personne ou presque n’a croisé de spécimen vivant d’« Architeuthis dux ». Parmi les dizaines d’expéditions lancées à sa poursuite, la plupart sont rentrées bredouilles... Ce n'est qu'en 2004 qu’un zoologue japonais, Tsunemi Kubodera, ramène la première photo sous-marine d’un calamar géant.

De cet animal, on sait qu’il peut atteindre une longueur de plus de 20m, car il a la particularité de continuer à grandir tout au long de son existence. On sait également qu’il en existe deux espèces. La première plutôt trapue, l’autre plus allongée et présentant deux longs tentacules pouvant atteindre la moitié de sa taille et dont les ventouses sont garnies de crochets. Enfin, on suppose que son seul prédateur est le cachalot, un mammifère marin de 30 tonnes qui, contrairement aux équipes de recherche, n’hésite pas à plonger à 2000 mètres de fond pour capturer son repas.

Aujourd’hui avec le recul et les expériences de notre époque, nous pourrions penser que tous ces récits historiques sont le fait de l’exagération de la taille de baleines, pieuvres ou calmars géants ayant eu maille à partir avec des équipages de l’époque.

Nous avons tous entendu parler des mésaventures d’Olivier de Kersauzon qui en 2003,a dû interrompre sa course lorsqu’un calmar géant s’agrippa à son bateau. Le bateau ne coula pas mais l’emprise fut telle que la poursuite de la course devenait périlleuse avec une telle charge sous la coque.

Il est également très surprenant de voir les cicatrices laissées sur le dos de certains cachalots ou baleines, par des calmars géants.

Quoi qu’il en soit, nous ne saurons jamais exactement si les calmars géants découverts aujourd’hui et qui ont atteint la taille de 20 mètres, en tenant compte des tentacules, sont les petits cousins du Kraken !

Le Kraken ! Un calamar géant filmé pour la première fois !

Ce monstre marin étonnant est un Architeuthis (ou Kraken comme l’appelait les vikings). On savait que le Kraken n’était pas un animal mythique. Des calamars géants ont déjà été capturés, en général, près de la surface de l’eau. Mais c’est la première fois qu’un calamar géant a été filmé dans son environnement à 900 mètres de fond.

Sa peau argentée brille sous la lumière du submersible. Il observe le sous-marin avec suspicion. Selon le directeur de mission, Tsunemi Kubodera :

Il était brillant et superbe. J’étais tellement excité quand je l’ai vu au début, mais j’avais confiance. Je savais que nous allions le voir parce que nous avions cherché les zones où nous pouvions le trouver avec rigueur, en nous basant sur d’anciennes données. Les chercheurs du monde entier ont essayé de filmer le calamar géant dans son habitat naturel, mais toutes les tentatives ont été vaines jusqu’à aujourd’hui.

Le calmar géant a été filmé dans les profondeurs de l’océan Pacifique par une équipe de trois scientifiques japonais coincés dans un sous-marin de recherche pendant 400 heures après 100 missions. L’équipe a localisé le monstre à 15 km de l’ile Chichi, un petit archipel à 240 km au nord d’Iwo Jima.

Kubodera a réussi à trouver un autre calamar en 2006, mais ce n’était pas un Architeuthis, mais un Taningia danae. Le Taningia, une bête rouge avec 8 bras, est un peu plus petit que l’Architeuthis. Et il y a un autre monstre qui n’a pas encore été filmé, et qui est encore plus gros que l’Architeuthis, c’est le Mesonychoteuthis.

Dans notre imaginaire moderne, le kraken se présente comme un poulpe – un gros poulpe, mais à l’origine de la légende, qui se tisse dans la Scandinavie médiévale, se trouve une créature défiant toute identification.

Au mieux, les récits présentent le kraken comme un poisson ou un crustacé qui en émergeant, fait chavirer les navires, puis les entraîne dans les profondeurs lorsqu’il replonge, à cause des énormes tourbillons générés par sa masse.

Son nom norvégien, « sciu-crak », signifie d’ailleurs « crabe de mer ».

La légende du Kraken.

On se met à parler véritablement du Kraken dès le 12ème siècle de notre ère, dans des récits marins et légendes scandinaves. En fait, en Norvège on rapporte qu’un monstre à la taille gigantesque s’attaque aux navires de l’époque, les enserrant de ses bras immenses et les entraînant vers le fond, mangeant parfois quelques marins au passage.

La taille de ce monstre a toujours été surprenante dans tous les récits. Au 17ème siècle, un évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, écrit dans un traité d’histoire naturelle, que le Kraken est un monstre de la taille d’une île de plus d’un kilomètre de diamètre.

Par la suite, dans les faits qui rapportent les aventures du Kraken,la taille du monstre est devenue plus petite mais sa réputation ne s’en est pas amoindrie, bien au contraire.

Il n’existe malheureusement que peu ou pas de représentation du Kraken avant le 18ème siècle, c’est à dire l’arrivée des naturalistes. Ces derniers avancent quelques théories. Ils pensent que le Kraken serait en fait un poulpe géant, peut-être même un calmar géant. C’est depuis ces théories que l’on commence à créer certaines représentations du Kraken.

On ne compte plus les récits rapportant la taille et les performances du Kraken depuis le 18ème siècle. Bien des théologiens ainsi que des zoologues décrivent la bête parfois comme une créature à la forme d’un poisson plat, d’autres, à la forme d’une baleine, mais tous s’accordent à dire qu’elle est munie de nombreux bras puissants et sa taille est énorme. Ce qu’il y a d’amusant, c’est que certaines études d’ecclésiastiques, notamment l’évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, présentent la bête comme une créature vivante et non pas comme un monstre des enfers.

La réputation du Kraken est telle que certains l’associent à une divinité. On la fuit ou on l’adore. Des marins assurent que sa présence peut garantir les prises de pêche les plus fantastiques si l’on sait l’approcher au bon moment.

C’est pourtant le très sérieux journal «The Times» qui, en 1874, rapporte que la goélette Pearl venait d’être coulée par un calmar géant. Or, il s’avère aujourd’hui que cet événement n’était qu’un canular car la goélette Pearl n’a jamais existé. Mais ces quelques lignes ont renforcé cette légende une fois de plus. Ce fait divers a toutefois inspiré les aventures extraordinaires de Jack Sparrow et de son Black Pearl.

Le Kraken - Géant des profondeurs

Jusqu’au XIXe siècle, les récits de marins relatant l’existence de céphalopodes gigantesques, laissaient indifférents les hommes de sciences qui n’y voient que racontars et superstitions. Il faudra attendre 1861, lorsque le navire français Alecton se retrouve au large de Ténérife, aux prises avec un calamar de 5 mètres de long, pour que l’existence de ces géants soit enfin prise au sérieux.

La première photographie d’un calamar géant

La première photographie d’un calamar géantDurant les deux siècles suivants, on collectionne les carcasses échouées ou flottantes au gré des courants. Le seul matériel disponible, car personne ou presque n’a croisé de spécimen vivant d’« Architeuthis dux ». Parmi les dizaines d’expéditions lancées à sa poursuite, la plupart sont rentrées bredouilles... Ce n'est qu'en 2004 qu’un zoologue japonais, Tsunemi Kubodera, ramène la première photo sous-marine d’un calamar géant.

De cet animal, on sait qu’il peut atteindre une longueur de plus de 20m, car il a la particularité de continuer à grandir tout au long de son existence. On sait également qu’il en existe deux espèces. La première plutôt trapue, l’autre plus allongée et présentant deux longs tentacules pouvant atteindre la moitié de sa taille et dont les ventouses sont garnies de crochets. Enfin, on suppose que son seul prédateur est le cachalot, un mammifère marin de 30 tonnes qui, contrairement aux équipes de recherche, n’hésite pas à plonger à 2000 mètres de fond pour capturer son repas.

Aujourd’hui avec le recul et les expériences de notre époque, nous pourrions penser que tous ces récits historiques sont le fait de l’exagération de la taille de baleines, pieuvres ou calmars géants ayant eu maille à partir avec des équipages de l’époque.

Nous avons tous entendu parler des mésaventures d’Olivier de Kersauzon qui en 2003,a dû interrompre sa course lorsqu’un calmar géant s’agrippa à son bateau. Le bateau ne coula pas mais l’emprise fut telle que la poursuite de la course devenait périlleuse avec une telle charge sous la coque.

Il est également très surprenant de voir les cicatrices laissées sur le dos de certains cachalots ou baleines, par des calmars géants.

Quoi qu’il en soit, nous ne saurons jamais exactement si les calmars géants découverts aujourd’hui et qui ont atteint la taille de 20 mètres, en tenant compte des tentacules, sont les petits cousins du Kraken !

Le Kraken ! Un calamar géant filmé pour la première fois !

Ce monstre marin étonnant est un Architeuthis (ou Kraken comme l’appelait les vikings). On savait que le Kraken n’était pas un animal mythique. Des calamars géants ont déjà été capturés, en général, près de la surface de l’eau. Mais c’est la première fois qu’un calamar géant a été filmé dans son environnement à 900 mètres de fond.

Sa peau argentée brille sous la lumière du submersible. Il observe le sous-marin avec suspicion. Selon le directeur de mission, Tsunemi Kubodera :

Il était brillant et superbe. J’étais tellement excité quand je l’ai vu au début, mais j’avais confiance. Je savais que nous allions le voir parce que nous avions cherché les zones où nous pouvions le trouver avec rigueur, en nous basant sur d’anciennes données. Les chercheurs du monde entier ont essayé de filmer le calamar géant dans son habitat naturel, mais toutes les tentatives ont été vaines jusqu’à aujourd’hui.

Le calmar géant a été filmé dans les profondeurs de l’océan Pacifique par une équipe de trois scientifiques japonais coincés dans un sous-marin de recherche pendant 400 heures après 100 missions. L’équipe a localisé le monstre à 15 km de l’ile Chichi, un petit archipel à 240 km au nord d’Iwo Jima.

Kubodera a réussi à trouver un autre calamar en 2006, mais ce n’était pas un Architeuthis, mais un Taningia danae. Le Taningia, une bête rouge avec 8 bras, est un peu plus petit que l’Architeuthis. Et il y a un autre monstre qui n’a pas encore été filmé, et qui est encore plus gros que l’Architeuthis, c’est le Mesonychoteuthis.

[1055286]

titevero (FR1) [None]

:: March 23, 2013, 7:07 p.m.

Vague scélérates: un mythe légendaire

Voici un reportage proposé par la chaîne Thalassa sur un mythe qui effraie tous les marins depuis des siècles. On retrouve beaucoup d'histoire sur des bateaux qui ont disparu dans les océans sans laisser aucun indice derrière eux.

Le München étaient un bateau aussi long que deux terrains de football, il était réputé pour être le meilleur navire au monde. Le 7 décembre 1978, le cargos prend la mer pour un voyage vers l'Amérique. À bord, 27 membres d'équipages dont Uwe Hinrichs qui a 20 ans et ne tarie pas d'éloges sur le navire. Le München avait l'habitude d'affronter le mauvais temps, mais le 12 décembre 1978, à 3heures du matin, l'équipage a envoyé un message SOS, car ils sont en difficultés et réclament de l'aide. Un avion de chasse et des bateaux partent à la recherche du navire sur une large zone. C'est la plus grosse opération de sauvetage. Arrivée sur les lieux du drame, ils ne retrouvent quasiment rien, juste un canot de sauvetage vide et quelques débris. Tout le reste à totalement disparut.

Une enquête est ouverte pour comprendre le naufrage du München, des spécialistes scrutent à la loupe les plans du bateau, les débris et le canot de sauvetage. Celui-ci fournit un indice sur ce qui a bien pu se passer cette nuit là. Un canot de sauvetage est suspendu à 20 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et repose sur une attache métallique. Celle du canot du München est plié d'avant en arrière, ce qui signifie que le navire a dû être frapper par une force spectaculaire. Personne ne sait d'où vient cette force. De ce fait, la commission conclut à un naufrage dû au mauvais temps.

Malgré les conclusions de la commission d'enquête, beaucoup de marins pensent savoir ce qui est arrivé au cargos allemand. Tous pensent qu'une vague gigantesque aurait engloutit le navire. Une légende dit que cette vague engloutit tout sur son passage et celle-ci est appelé: Vagues Scélérates. Cette vague est un grand mythe des océans, certains parlent de vague de la taille d'un grand immeuble qui surgit de nulle part, elle n'est ni un tsunamis, ni un raz de marée et personne ne sait comment elle se forme.

Pour les océanographes, les vagues scélérates sont quasiment impossible à apparaitre. Les scientifiques expliquent comment ce forme la houle, c'est-à-dire, plus le vent est fort, plus la houle est grosse. Pour prévoir la hauteur des vagues lors d'une tempête, les scientifiques se servent d'opérations mathématiques appelé modèles linéaires et avec ce calcul, ils démontrent qu'il y a une limite dans a hauteur des vagues, ils en déduisent alors que les vagues scélérates ne sont forcément qu'une légende. Même dans les pires tempêtes, les vagues peuvent atteindre un maximum de 12 mètres et la probabilité de la flotte sont conçue d'après ce modèle linéaire et chaque disparition mystérieuse à la même conclusion, ou c'est dû à la corrosion, ou à une erreur humaine.

Mais le 31 décembre 1995, toutes leurs théories tombent à l'eau. Dans la mer du nord, à 160 km des côtes se trouvent une plate-forme pétrolière et ce jour de nouvel de nouvel ans, une tempête frappe la plate-forme. Des capteurs détectent des vagues de 12 mètres, jusqu'à ce qu'une lame de 30 mètres de hauts environ frappe de pleins fouets la plate-forme. C'est grâce à ce jour que les scientifiques ont enfin accepté la possibilité des vagues scélérates. Maintenant, il fallait trouver les raisons de la formation de celle-ci, car pour l'industrie naval, cette nouvelle est catastrophique. Des milliards d'euro sont en jeux et les scientifiques doivent mettre tout en œuvre pour trouver le moyen de les prévoir. Ils commencent par lister les endroits où elles sont apparue. Les scientifiques s'orientent vers le lieu le plus réputer pour ses vagues gigantesques sur des routes maritimes très fréquentés, en Afrique du Sud. Un spécialiste des sauvetages en Afrique du Sud a été témoins des ravages que ces lames ont pu causer. Depuis 1990, vingts bateaux ont été détruit par des vagues scélérates au large de l'Afrique du Sud. Des chercheurs relèvent tous les endroits où se sont produits tous les accidents sur une carte, ils la disposent sur une image numérique de l'océan et constatent que tous les accidents correspondent au courant des aiguilles. Celui-ci descend tout le long de l'Afrique du Sud en provenance de l'océan indien, il est plus chaud que le reste de l'océan. Seul le courant des aiguilles ne devrait pas soulever de vagues extrême, mais parfois, il rencontre un vent et une houle à sens inverse et c'est ce qui serait à l'origine des vagues scélérates.

Grâce à un satellite radar, ils ont pu mesurer la hauteur et la force du courant et les chercheurs pensent ne pas s'être trompé sur les raisons de ces fameuses vagues. Cette théorie est reçue comme un cadeau pour l'industrie naval, car il suffirait de contourner ses courants au lieu de tout changer. Le mystère des vagues scélérates est enfin résolue jusqu'au jour où un événement en Atlantique nord remet tout en cause.

En février 2001, le Calédonien Star fait une croisière autour de l'Antarctique. Il y a 105 touristes américains et britanniques. Le bateau est censé être le plus solide du monde vu qu'il a été conçut pour résister à la glace et à des conditions extrême. Malgré de mauvaises conditions météorologiques, l'équipage n'est pas inquiet. La tempête empire et le navire est frappé par des vagues de 12 mètres de haut. Le premier maître remarque quelque chose d'anormale, il voit surgir un mur d'eau de 30 mètres arriver droit sur eux et d'une autre direction que les vagues de la tempête. À cause de cette vague, un creux énorme ce forme et le bateau tombe en chute libre, la vague recouvre entièrement la proue. Tout explosent autour de l'équipage, la vague détruit tous les instruments de navigations, mais par chance, les moteurs fonctionnent et une fois les hublots calfeutrés, le navire réussit à regagner le port. Dans le même temps, un bateau allemand avec 137 touristes subit le même sort, le pont est entièrement pulvérisé par une vague de 30 mètres. Plus rien ne fonctionne et le bateau part à la dérive en exposant les parties les plus fragiles aux vagues de la tempête. L'équipage met tout en œuvre pour redresser le bateau, car avec une tempête 6°C, il est impossible de sortir les canots. Ils arrivent à réparer un moteur et regagnent le port tant bien que mal.

Dans cette zone, il n'y a aucun courant inversé qui aurait pu provoquer cette vague dévastatrice. Les scientifiques se mobilisent pour résoudre de nouveau ce mystère. Ils se servent de satellites radars et traquent toutes les vagues scélérates. Pendant trois semaines, dix vagues géantes sont repérées dans le monde. C'est avec la physique cantique que les scientifiques avancent une théorie. Celle-ci dit qu'une lame géante peut apparaitre à tout moment, celle-ci prend son énergie aux vagues voisines pour grandir. Cette hypothèse est confirmée en analysant la fameuse vague du 31 décembre.

[video]http://www.wideo.fr/video/iLyROoaft1sH.html[/video]

Les vagues scélérates se comportent de façon étrange et pour des raisons encore inconnues, elles restent encore le plus grand mystère des océans aujourd'hui.

Voici un reportage proposé par la chaîne Thalassa sur un mythe qui effraie tous les marins depuis des siècles. On retrouve beaucoup d'histoire sur des bateaux qui ont disparu dans les océans sans laisser aucun indice derrière eux.

Le München étaient un bateau aussi long que deux terrains de football, il était réputé pour être le meilleur navire au monde. Le 7 décembre 1978, le cargos prend la mer pour un voyage vers l'Amérique. À bord, 27 membres d'équipages dont Uwe Hinrichs qui a 20 ans et ne tarie pas d'éloges sur le navire. Le München avait l'habitude d'affronter le mauvais temps, mais le 12 décembre 1978, à 3heures du matin, l'équipage a envoyé un message SOS, car ils sont en difficultés et réclament de l'aide. Un avion de chasse et des bateaux partent à la recherche du navire sur une large zone. C'est la plus grosse opération de sauvetage. Arrivée sur les lieux du drame, ils ne retrouvent quasiment rien, juste un canot de sauvetage vide et quelques débris. Tout le reste à totalement disparut.

Une enquête est ouverte pour comprendre le naufrage du München, des spécialistes scrutent à la loupe les plans du bateau, les débris et le canot de sauvetage. Celui-ci fournit un indice sur ce qui a bien pu se passer cette nuit là. Un canot de sauvetage est suspendu à 20 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et repose sur une attache métallique. Celle du canot du München est plié d'avant en arrière, ce qui signifie que le navire a dû être frapper par une force spectaculaire. Personne ne sait d'où vient cette force. De ce fait, la commission conclut à un naufrage dû au mauvais temps.

Malgré les conclusions de la commission d'enquête, beaucoup de marins pensent savoir ce qui est arrivé au cargos allemand. Tous pensent qu'une vague gigantesque aurait engloutit le navire. Une légende dit que cette vague engloutit tout sur son passage et celle-ci est appelé: Vagues Scélérates. Cette vague est un grand mythe des océans, certains parlent de vague de la taille d'un grand immeuble qui surgit de nulle part, elle n'est ni un tsunamis, ni un raz de marée et personne ne sait comment elle se forme.

Pour les océanographes, les vagues scélérates sont quasiment impossible à apparaitre. Les scientifiques expliquent comment ce forme la houle, c'est-à-dire, plus le vent est fort, plus la houle est grosse. Pour prévoir la hauteur des vagues lors d'une tempête, les scientifiques se servent d'opérations mathématiques appelé modèles linéaires et avec ce calcul, ils démontrent qu'il y a une limite dans a hauteur des vagues, ils en déduisent alors que les vagues scélérates ne sont forcément qu'une légende. Même dans les pires tempêtes, les vagues peuvent atteindre un maximum de 12 mètres et la probabilité de la flotte sont conçue d'après ce modèle linéaire et chaque disparition mystérieuse à la même conclusion, ou c'est dû à la corrosion, ou à une erreur humaine.

Mais le 31 décembre 1995, toutes leurs théories tombent à l'eau. Dans la mer du nord, à 160 km des côtes se trouvent une plate-forme pétrolière et ce jour de nouvel de nouvel ans, une tempête frappe la plate-forme. Des capteurs détectent des vagues de 12 mètres, jusqu'à ce qu'une lame de 30 mètres de hauts environ frappe de pleins fouets la plate-forme. C'est grâce à ce jour que les scientifiques ont enfin accepté la possibilité des vagues scélérates. Maintenant, il fallait trouver les raisons de la formation de celle-ci, car pour l'industrie naval, cette nouvelle est catastrophique. Des milliards d'euro sont en jeux et les scientifiques doivent mettre tout en œuvre pour trouver le moyen de les prévoir. Ils commencent par lister les endroits où elles sont apparue. Les scientifiques s'orientent vers le lieu le plus réputer pour ses vagues gigantesques sur des routes maritimes très fréquentés, en Afrique du Sud. Un spécialiste des sauvetages en Afrique du Sud a été témoins des ravages que ces lames ont pu causer. Depuis 1990, vingts bateaux ont été détruit par des vagues scélérates au large de l'Afrique du Sud. Des chercheurs relèvent tous les endroits où se sont produits tous les accidents sur une carte, ils la disposent sur une image numérique de l'océan et constatent que tous les accidents correspondent au courant des aiguilles. Celui-ci descend tout le long de l'Afrique du Sud en provenance de l'océan indien, il est plus chaud que le reste de l'océan. Seul le courant des aiguilles ne devrait pas soulever de vagues extrême, mais parfois, il rencontre un vent et une houle à sens inverse et c'est ce qui serait à l'origine des vagues scélérates.

Grâce à un satellite radar, ils ont pu mesurer la hauteur et la force du courant et les chercheurs pensent ne pas s'être trompé sur les raisons de ces fameuses vagues. Cette théorie est reçue comme un cadeau pour l'industrie naval, car il suffirait de contourner ses courants au lieu de tout changer. Le mystère des vagues scélérates est enfin résolue jusqu'au jour où un événement en Atlantique nord remet tout en cause.

En février 2001, le Calédonien Star fait une croisière autour de l'Antarctique. Il y a 105 touristes américains et britanniques. Le bateau est censé être le plus solide du monde vu qu'il a été conçut pour résister à la glace et à des conditions extrême. Malgré de mauvaises conditions météorologiques, l'équipage n'est pas inquiet. La tempête empire et le navire est frappé par des vagues de 12 mètres de haut. Le premier maître remarque quelque chose d'anormale, il voit surgir un mur d'eau de 30 mètres arriver droit sur eux et d'une autre direction que les vagues de la tempête. À cause de cette vague, un creux énorme ce forme et le bateau tombe en chute libre, la vague recouvre entièrement la proue. Tout explosent autour de l'équipage, la vague détruit tous les instruments de navigations, mais par chance, les moteurs fonctionnent et une fois les hublots calfeutrés, le navire réussit à regagner le port. Dans le même temps, un bateau allemand avec 137 touristes subit le même sort, le pont est entièrement pulvérisé par une vague de 30 mètres. Plus rien ne fonctionne et le bateau part à la dérive en exposant les parties les plus fragiles aux vagues de la tempête. L'équipage met tout en œuvre pour redresser le bateau, car avec une tempête 6°C, il est impossible de sortir les canots. Ils arrivent à réparer un moteur et regagnent le port tant bien que mal.

Dans cette zone, il n'y a aucun courant inversé qui aurait pu provoquer cette vague dévastatrice. Les scientifiques se mobilisent pour résoudre de nouveau ce mystère. Ils se servent de satellites radars et traquent toutes les vagues scélérates. Pendant trois semaines, dix vagues géantes sont repérées dans le monde. C'est avec la physique cantique que les scientifiques avancent une théorie. Celle-ci dit qu'une lame géante peut apparaitre à tout moment, celle-ci prend son énergie aux vagues voisines pour grandir. Cette hypothèse est confirmée en analysant la fameuse vague du 31 décembre.

[video]http://www.wideo.fr/video/iLyROoaft1sH.html[/video]

Les vagues scélérates se comportent de façon étrange et pour des raisons encore inconnues, elles restent encore le plus grand mystère des océans aujourd'hui.

[1055292]

titevero (FR1) [None]

:: March 23, 2013, 8:38 p.m.

Créatures fantastiques Le Windigo

La légende dit qu'il s'agit d'une créature très réelle des bois, des prairies du Nord du Minnesota et des régions centrales du Canada. Les Wendigo croisent le plus souvent la route de chasseurs ou de campeurs qui s'aventurent dans des forêts éloignées mais certains lieux sont plus célèbres que d'autres pour apercevoir ces créatures. Ainsi, la ville de Kenora, au Canada a acquit le titre de "Capitale du Wendigo" en raison des multiples apparitions de Wendigo au fil des siècles.

Les indiens inuits vivant dans ces régions isolées les appellent de différentes façons, comme Witigo, Wilkio et Wee-tee-Go, mais qui veulent toutes dire "esprit du mal qui dévore l'espèce humaine".

Les Wendigo sont généralement décrits de la même façon: incroyablement mince, avec des yeux globuleux, des crocs jaunes et une très longue langue.

Certains se plaisent à penser que les Wendigo proviennent d'un croisement entre un être humain et un coyote qui tuerait les jeunes femmes à la tombée de la nuit et leur arracherait le coeur pour remplacer le sien, gelé par la perte de son grand amour.

D'autres pensent qu'il s'agirait en fait d'un humain transformé par le cannibalisme. En effet, au cours de rudes hivers, lorsque qu'un homme se retrouvait à mourir de faim, ne sachant plus quoi faire, il dévorait d'autres membres de sa tribu ou de son campement afin de survivre. De nombreuses cultures pensent que manger de la chair humaine donne des pouvoirs particuliers comme la rapidité, la force ou encore l'immortalité.

A partir de là, la personne perdrait toute son humanité et continuerait de commettre des atrocités, ne laissant aucun répit aux pauvres voyageurs qui se hasarderaient trop tardivement au milieu de la forêt.

En général, le wendigo est associé à l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare et que les hommes sont poussés au cannibalisme en cas de grande famine ou de disette. La plupart des contes indiquent que le wendigo fait son apparition lors de la montée des grands vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements.

La plupart des contes indiquent que le windigo fait son apparition lors de la montée des grands vents froids d'hiver, poussant des cris percants et autres terribles hurlements. Certains prétendent même que le windigo est fait de glace et de froid, ou au moins son cœur. Bien que la plupart des contes aient présenté le windigo comme étant cannibale, dangereux et violent, l'« hôte » peut encore essayer de vivre loin de la civilisation, profonde dans les bois, pour empêcher quiconque d'être sa prochaine victime. Quelques personnes Windigo-habitées se suicideraient même pour éviter de blesser quelqu'un.

le phénomène du windigo est devenu plus qu'un simple mythe, certains psychologues nomment « Psychose du windigo » le fait pour un patient de montrer des signes de tendances de cannibalisme et faisant preuve d'un comportement violent et antisocial.

Comment s'en débarrasser?

Une différence réside cependant dans la manière de tuer la bête:

Certains disent que la seule façon d’en venir à bout serait de mettre le feu au corps.

D’autres encore sont d’avis qu’une arme en argent (certains disent que le fer et l'acier fonctionnent aussi) est leur ultime chance de survie face à un tel monstre, comme pour les loups garous, d'autres pensent que le meilleur moyen de les tuer est de leur arracher le coeur et de le faire fondre [car il est fait de glace ne l'oublions pas].

Pour finir, la méthode la plus sauvage consiste à briser le coeur du Wendigo avec un pieu en argent et à démembrer le corps de la bête avec une hache, elle aussi, en argent.

Les avatars modernes du Wendigo

Le Wendigo est devenu un personnage relativement courant dans les histoires d'horreur, tout comme le vampire ou le loup-garou - bien que ces descriptions fictives ne ressemblent pas beaucoup à la mythologie originale.

· L'histoire d'horreur d'Algernon Blackwood « The Wendigo » a présenté la légende comme une fiction d'horreur. L'histoire de Blackwood évite l'aspect du cannibalisme en faveur d'une psychologie plus subtile ; un thème central est que celui qui voit que le Wendigo devient le Wendigo (ou du moins quelque chose d'approchant). Le lecteur ne voit jamais le Wendigo, bien que nous soyons témoin de la déshumanisation progressif du personnage qui l'a vu. Blackwood a basé son histoire, selon lui, sur un incident réel qui s'est passé dans une vallée isolée tandis qu'il habitait au Canada et qui a créé une panique. Il a travaillé sur beaucoup de détails de la légende indienne dans cette histoire. Cependant, le Wendigo de Blackwood n'est pas un ancien humain, mais un esprit pré-humain primordial. Cette vision est en accord avec le mysticisme personnel de Blackwood.

Le livre le plus complet sur le Wendigo est l'anthologie de John Robert Colombo. Elle contient des histoires et des poésies sur le Wendigo, en grande partie inspirées par l'oeuvre de Blackwood.

Ogden Nash a écrit un poème humourisitque sur le Wendigo, où il décrit l'aspect du Wendigo. Comme l'auteur canadien Margaret Atwood le précise, la description de Nash est seulement partiellement vraie à la légende.

Dans la nouvelle de Stephen King « Pet Sematary », le cimetière éponyme marque l'emplacement d'un autre cimetière, beaucoup plus ancien, qui a été maudit par le Wendigo durant le siècle précédent. Tout cadavre enterré là pourrait être ré-animé le jour, mais seulement en tant que cannibale.

Dans le Mythe de Cthulhu créé par Lovecraft, le Wendigo est un autre titre pour Ithaqua, un des Grands Anciens Priordiaux, qui ne semble pouvoir vivre dans ces parties du monde qui sont essentiellement glacées, comme l'Alaska et l'Amérique du Nord.

Pour conclure, que ce soit un démon surnaturel des bois, l'esprit du cannibalisme, un zombi subarctique, le fantôme de la faim, un désordre de personnalité, une créature vile et sauvage ou simplement la solitude qui hante les bois pour les chasseurs perdus, personne n'est le même après la rencontre du Windigo.

Les Wndigos, d'après vous, ils existent ?

La légende dit qu'il s'agit d'une créature très réelle des bois, des prairies du Nord du Minnesota et des régions centrales du Canada. Les Wendigo croisent le plus souvent la route de chasseurs ou de campeurs qui s'aventurent dans des forêts éloignées mais certains lieux sont plus célèbres que d'autres pour apercevoir ces créatures. Ainsi, la ville de Kenora, au Canada a acquit le titre de "Capitale du Wendigo" en raison des multiples apparitions de Wendigo au fil des siècles.

Les indiens inuits vivant dans ces régions isolées les appellent de différentes façons, comme Witigo, Wilkio et Wee-tee-Go, mais qui veulent toutes dire "esprit du mal qui dévore l'espèce humaine".

Les Wendigo sont généralement décrits de la même façon: incroyablement mince, avec des yeux globuleux, des crocs jaunes et une très longue langue.

Certains se plaisent à penser que les Wendigo proviennent d'un croisement entre un être humain et un coyote qui tuerait les jeunes femmes à la tombée de la nuit et leur arracherait le coeur pour remplacer le sien, gelé par la perte de son grand amour.

D'autres pensent qu'il s'agirait en fait d'un humain transformé par le cannibalisme. En effet, au cours de rudes hivers, lorsque qu'un homme se retrouvait à mourir de faim, ne sachant plus quoi faire, il dévorait d'autres membres de sa tribu ou de son campement afin de survivre. De nombreuses cultures pensent que manger de la chair humaine donne des pouvoirs particuliers comme la rapidité, la force ou encore l'immortalité.

A partir de là, la personne perdrait toute son humanité et continuerait de commettre des atrocités, ne laissant aucun répit aux pauvres voyageurs qui se hasarderaient trop tardivement au milieu de la forêt.

En général, le wendigo est associé à l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare et que les hommes sont poussés au cannibalisme en cas de grande famine ou de disette. La plupart des contes indiquent que le wendigo fait son apparition lors de la montée des grands vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements.

La plupart des contes indiquent que le windigo fait son apparition lors de la montée des grands vents froids d'hiver, poussant des cris percants et autres terribles hurlements. Certains prétendent même que le windigo est fait de glace et de froid, ou au moins son cœur. Bien que la plupart des contes aient présenté le windigo comme étant cannibale, dangereux et violent, l'« hôte » peut encore essayer de vivre loin de la civilisation, profonde dans les bois, pour empêcher quiconque d'être sa prochaine victime. Quelques personnes Windigo-habitées se suicideraient même pour éviter de blesser quelqu'un.

le phénomène du windigo est devenu plus qu'un simple mythe, certains psychologues nomment « Psychose du windigo » le fait pour un patient de montrer des signes de tendances de cannibalisme et faisant preuve d'un comportement violent et antisocial.

Comment s'en débarrasser?

Une différence réside cependant dans la manière de tuer la bête:

Certains disent que la seule façon d’en venir à bout serait de mettre le feu au corps.

D’autres encore sont d’avis qu’une arme en argent (certains disent que le fer et l'acier fonctionnent aussi) est leur ultime chance de survie face à un tel monstre, comme pour les loups garous, d'autres pensent que le meilleur moyen de les tuer est de leur arracher le coeur et de le faire fondre [car il est fait de glace ne l'oublions pas].

Pour finir, la méthode la plus sauvage consiste à briser le coeur du Wendigo avec un pieu en argent et à démembrer le corps de la bête avec une hache, elle aussi, en argent.

Les avatars modernes du Wendigo

Le Wendigo est devenu un personnage relativement courant dans les histoires d'horreur, tout comme le vampire ou le loup-garou - bien que ces descriptions fictives ne ressemblent pas beaucoup à la mythologie originale.

· L'histoire d'horreur d'Algernon Blackwood « The Wendigo » a présenté la légende comme une fiction d'horreur. L'histoire de Blackwood évite l'aspect du cannibalisme en faveur d'une psychologie plus subtile ; un thème central est que celui qui voit que le Wendigo devient le Wendigo (ou du moins quelque chose d'approchant). Le lecteur ne voit jamais le Wendigo, bien que nous soyons témoin de la déshumanisation progressif du personnage qui l'a vu. Blackwood a basé son histoire, selon lui, sur un incident réel qui s'est passé dans une vallée isolée tandis qu'il habitait au Canada et qui a créé une panique. Il a travaillé sur beaucoup de détails de la légende indienne dans cette histoire. Cependant, le Wendigo de Blackwood n'est pas un ancien humain, mais un esprit pré-humain primordial. Cette vision est en accord avec le mysticisme personnel de Blackwood.

Le livre le plus complet sur le Wendigo est l'anthologie de John Robert Colombo. Elle contient des histoires et des poésies sur le Wendigo, en grande partie inspirées par l'oeuvre de Blackwood.

Ogden Nash a écrit un poème humourisitque sur le Wendigo, où il décrit l'aspect du Wendigo. Comme l'auteur canadien Margaret Atwood le précise, la description de Nash est seulement partiellement vraie à la légende.

Dans la nouvelle de Stephen King « Pet Sematary », le cimetière éponyme marque l'emplacement d'un autre cimetière, beaucoup plus ancien, qui a été maudit par le Wendigo durant le siècle précédent. Tout cadavre enterré là pourrait être ré-animé le jour, mais seulement en tant que cannibale.

Dans le Mythe de Cthulhu créé par Lovecraft, le Wendigo est un autre titre pour Ithaqua, un des Grands Anciens Priordiaux, qui ne semble pouvoir vivre dans ces parties du monde qui sont essentiellement glacées, comme l'Alaska et l'Amérique du Nord.

Pour conclure, que ce soit un démon surnaturel des bois, l'esprit du cannibalisme, un zombi subarctique, le fantôme de la faim, un désordre de personnalité, une créature vile et sauvage ou simplement la solitude qui hante les bois pour les chasseurs perdus, personne n'est le même après la rencontre du Windigo.

Les Wndigos, d'après vous, ils existent ?

[1055297]

titevero (FR1) [None]

:: March 23, 2013, 10:19 p.m.

Les vouivres

Appelées aussi "faux dragons". Créatures imaginaires nées dans l'Est de la France, elles hantaient les marais.

Le mythe de la vouivre est né en Franche-Comté. Le mot vouivre vient du latin vipera signifiant serpent. Effectivement, la vouivre est un grand serpent de plusieurs mètres, pourvu de courtes ailes. Son corps est écailleux, lui offrant une solide protection. En plus d'attaquer ses victimes à coup de dents, peut cracher du feu et donner de terribles coups de queue.

Les Vouivres ont une double apparence, tantôt elles peuvent se montrer sous la forme d'une splendide naïade !

Légende

Les puits servent souvent de repaire à des serpents fantastiques ; celui qui est bien connu dans l'Est sous le nom de vouivre, se tient parfois dans ceux de Franche-Comté.

L'un de ces dragons ailés habitait au milieu des ruines du château de Vernon, dans la Côte-d'Or, un puits aujourd'hui rempli par les décombres. Une femme du pays, venue pour cueillir de l'herbe dans la cour de ce château, le jour de la Fête-Dieu, avait apporté son enfant et l'avait déposé sur la terre. Mais elle avait à peine commencé son ouvrage qu’elle vit briller sur la pelouse une grande quantité de pièces d'argent ; elle s'empressa de les ramasser et d'en remplir son tablier. De retour à la maison, elle se débarrassa de son argent et s'aperçut qu’elle avait oublié son enfant ; elle retourna le chercher, mais il avait disparu. Elle alla lors consulter le curé de Laroche-en-Breil, qui sut que c'était la vouivre qui avait enlevé l'enfant ; il dit alors à la mère de conserver exactement l'argent et surtout de ne pas y toucher pour le rapporter l'année suivante, le même jour et à la même heure, et qu'alors la vouivre lui rendrait son nourrisson. Elle fit exactement ce que lui avait conseillé le curé, et elle retrouva son enfant bien portant et grandi, assis à la même place où elle l'avait déposé l’année précédente.

La vouivre, qui se montre aussi sur le bord des étangs et des ruisseaux, est le plus merveilleux et le plus connu des reptiles qui hantent les fontaines. Xavier Marmier et D. Monnier pensaient que ce serpent fabuleux était particulier à la Franche-Comté. Depuis on l'a retrouvé, avec le même nom, et des gestes peu différents, en Bourgogne, en Suisse et dans la vallée d'Aoste ; mais la tradition est en effet surtout répandue et bien conservée en Franche-Comté, où l'on prête à la vouivre une figure assez uniforme. C'est un serpent ailé dont le corps est couvert de feu : son œil est une escarboucle admirable dont il se sert pour se guider dans ses voyages à travers les airs. Suivant quelques témoignages oculaires, c'est un globe lumineux qui le précède d'une coudée.

La vouivre passait pour avoir sa demeure dans des grottes et dans divers autres endroits ; mais elle était aussi en relation avec les sources. L'une d’elles habitait la fontaine de la Corbière à Longchaumois (Jura), une autre se voyait à la Fontaine au Loup près de Nuits ; celle du château d'Orgelet traversait les airs, semblable à une barre de fer rouge, pour aller boire à la fontaine d'Eole ; la vouivre du château de Gemeaux (Côte-d'Or) se baignait dans la fontaine de Gemelos, entre deux et trois heures de l'après-midi : si on la surprenait, elle relevait son capuchon sur sa tête.

Lorsque ces serpents ailés avaient soif, ils déposaient leur diamant au bord de l'eau, dans la crainte de le perdre ou pour éviter qu'il fût terni. Plusieurs aventuriers essayèrent de prendre la pierre merveilleuse ; mais peu y réussirent. La vouivre qui venait autrefois se désaltérer à la source de Condes fut cependant dépouillée par un homme du pays. Il imagina de se blottir sous un cuvier et de le poser sur le diamant pendant que la vouivre était à boire. A son retour, ne trouvant plus son œil, elle se précipita avec fureur sur le cuvier. Mais le rusé villageois l'avait hérissé de grands clous dont les pointes se présentaient au-dehors, et c’est en s'y blessant à plusieurs reprises que l'aveugle serpent succomba.

Un homme de la vallée d'Aoste fit faire aussi un grand tonneau tout garni extérieurement de points de fer, le fixa solidement par une chaîne, et se cacha en attendant le dragon. Celui-ci posa le diamant à côté et but à la fontaine. L'homme sortit le bras par une fenêtre faite exprès, saisit le diamant et l'enferma subitement dans le tonneau. L'animal poussa des hurlements affreux et roula le tonneau de côté et d'autre autant que l'espace laissé par la chaîne le permettait ; à la fin il périt à force de se larder aux pointes de fer qui hérissaient le tonneau.

On s'empara par une ruse semblable de l'escarboucle, brillante comme une petite lune, du serpent-diamant de la Font de la Lyeune, que l'on nommait ainsi parce que ses ailes étaient en diamant.

La vouivre d'Isaby

Plusieurs légendes parlent d'un serpent colossal qui habitait les Pyrénées. Il était si grand que, quand sa tête reposait sur le sommet du pic du Midi, son cou s'étendait à travers Barèges, tandis que son corps remplissait toute la vallée de Luz, Saint-Sauveur et Gèdre, et sa queue était repliée dans un trou au-dessous du cirque de Gavarnie. Il ne mangeait que tous les trois mois : sans cela le pays entier aurait été dépeuplé. Par la puissante aspiration de son souffle, il attirait dans son énorme panse les troupeaux de moutons, de chèvres et de boeufs, les hommes, les femmes, les enfants, en un mot toute la population des villages. Après ces repas, il s'endormait et demeurait inerte.

Tous les hommes des vallées s'assemblèrent pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire ; et un vieillard leur donna ce conseil : "Nous avons près de trois mois avant que le monstre ne s'éveille ; il faut couper toutes les forêts, apporter toutes les forges et tout le fer que nous possédons, allumer avec le bois une grande fournaise, puis, nous cacher dans les rochers et faire le plus de bruit possible pour éveiller le monstre".

Ce plan fut exécuté. Le serpent s'éveilla, furieux d'avoir été interrompu dans son sommeil, et voyant quelque chose qui brillait sur l'autre côté de la vallée, il l'attira par son souffle puissant, et toute la masse enflammée s'engouffra dans son vaste gosier. Aussitôt, il eut des convulsions, il brisa des rochers, fit trembler les montagnes, et mit en poussière les glaciers. Pour calmer la soif de son agonie, il descendit dans la vallée et but tous les ruisseaux, de Gavarnie à Piererfitte ; il se coucha sur le côté de la montagne et expira, et pendant que le feu qu'il avait à l'intérieur se refroidissait lentement, l'eau qu'il avait avalée coula de sa bouche et forma le lac d'Issabit (Isaby).

Appelées aussi "faux dragons". Créatures imaginaires nées dans l'Est de la France, elles hantaient les marais.

Le mythe de la vouivre est né en Franche-Comté. Le mot vouivre vient du latin vipera signifiant serpent. Effectivement, la vouivre est un grand serpent de plusieurs mètres, pourvu de courtes ailes. Son corps est écailleux, lui offrant une solide protection. En plus d'attaquer ses victimes à coup de dents, peut cracher du feu et donner de terribles coups de queue.

Les Vouivres ont une double apparence, tantôt elles peuvent se montrer sous la forme d'une splendide naïade !

Légende

Les puits servent souvent de repaire à des serpents fantastiques ; celui qui est bien connu dans l'Est sous le nom de vouivre, se tient parfois dans ceux de Franche-Comté.

L'un de ces dragons ailés habitait au milieu des ruines du château de Vernon, dans la Côte-d'Or, un puits aujourd'hui rempli par les décombres. Une femme du pays, venue pour cueillir de l'herbe dans la cour de ce château, le jour de la Fête-Dieu, avait apporté son enfant et l'avait déposé sur la terre. Mais elle avait à peine commencé son ouvrage qu’elle vit briller sur la pelouse une grande quantité de pièces d'argent ; elle s'empressa de les ramasser et d'en remplir son tablier. De retour à la maison, elle se débarrassa de son argent et s'aperçut qu’elle avait oublié son enfant ; elle retourna le chercher, mais il avait disparu. Elle alla lors consulter le curé de Laroche-en-Breil, qui sut que c'était la vouivre qui avait enlevé l'enfant ; il dit alors à la mère de conserver exactement l'argent et surtout de ne pas y toucher pour le rapporter l'année suivante, le même jour et à la même heure, et qu'alors la vouivre lui rendrait son nourrisson. Elle fit exactement ce que lui avait conseillé le curé, et elle retrouva son enfant bien portant et grandi, assis à la même place où elle l'avait déposé l’année précédente.

La vouivre, qui se montre aussi sur le bord des étangs et des ruisseaux, est le plus merveilleux et le plus connu des reptiles qui hantent les fontaines. Xavier Marmier et D. Monnier pensaient que ce serpent fabuleux était particulier à la Franche-Comté. Depuis on l'a retrouvé, avec le même nom, et des gestes peu différents, en Bourgogne, en Suisse et dans la vallée d'Aoste ; mais la tradition est en effet surtout répandue et bien conservée en Franche-Comté, où l'on prête à la vouivre une figure assez uniforme. C'est un serpent ailé dont le corps est couvert de feu : son œil est une escarboucle admirable dont il se sert pour se guider dans ses voyages à travers les airs. Suivant quelques témoignages oculaires, c'est un globe lumineux qui le précède d'une coudée.

La vouivre passait pour avoir sa demeure dans des grottes et dans divers autres endroits ; mais elle était aussi en relation avec les sources. L'une d’elles habitait la fontaine de la Corbière à Longchaumois (Jura), une autre se voyait à la Fontaine au Loup près de Nuits ; celle du château d'Orgelet traversait les airs, semblable à une barre de fer rouge, pour aller boire à la fontaine d'Eole ; la vouivre du château de Gemeaux (Côte-d'Or) se baignait dans la fontaine de Gemelos, entre deux et trois heures de l'après-midi : si on la surprenait, elle relevait son capuchon sur sa tête.

Lorsque ces serpents ailés avaient soif, ils déposaient leur diamant au bord de l'eau, dans la crainte de le perdre ou pour éviter qu'il fût terni. Plusieurs aventuriers essayèrent de prendre la pierre merveilleuse ; mais peu y réussirent. La vouivre qui venait autrefois se désaltérer à la source de Condes fut cependant dépouillée par un homme du pays. Il imagina de se blottir sous un cuvier et de le poser sur le diamant pendant que la vouivre était à boire. A son retour, ne trouvant plus son œil, elle se précipita avec fureur sur le cuvier. Mais le rusé villageois l'avait hérissé de grands clous dont les pointes se présentaient au-dehors, et c’est en s'y blessant à plusieurs reprises que l'aveugle serpent succomba.

Un homme de la vallée d'Aoste fit faire aussi un grand tonneau tout garni extérieurement de points de fer, le fixa solidement par une chaîne, et se cacha en attendant le dragon. Celui-ci posa le diamant à côté et but à la fontaine. L'homme sortit le bras par une fenêtre faite exprès, saisit le diamant et l'enferma subitement dans le tonneau. L'animal poussa des hurlements affreux et roula le tonneau de côté et d'autre autant que l'espace laissé par la chaîne le permettait ; à la fin il périt à force de se larder aux pointes de fer qui hérissaient le tonneau.

On s'empara par une ruse semblable de l'escarboucle, brillante comme une petite lune, du serpent-diamant de la Font de la Lyeune, que l'on nommait ainsi parce que ses ailes étaient en diamant.

La vouivre d'Isaby

Plusieurs légendes parlent d'un serpent colossal qui habitait les Pyrénées. Il était si grand que, quand sa tête reposait sur le sommet du pic du Midi, son cou s'étendait à travers Barèges, tandis que son corps remplissait toute la vallée de Luz, Saint-Sauveur et Gèdre, et sa queue était repliée dans un trou au-dessous du cirque de Gavarnie. Il ne mangeait que tous les trois mois : sans cela le pays entier aurait été dépeuplé. Par la puissante aspiration de son souffle, il attirait dans son énorme panse les troupeaux de moutons, de chèvres et de boeufs, les hommes, les femmes, les enfants, en un mot toute la population des villages. Après ces repas, il s'endormait et demeurait inerte.

Tous les hommes des vallées s'assemblèrent pour délibérer sur ce qu'il convenait de faire ; et un vieillard leur donna ce conseil : "Nous avons près de trois mois avant que le monstre ne s'éveille ; il faut couper toutes les forêts, apporter toutes les forges et tout le fer que nous possédons, allumer avec le bois une grande fournaise, puis, nous cacher dans les rochers et faire le plus de bruit possible pour éveiller le monstre".

Ce plan fut exécuté. Le serpent s'éveilla, furieux d'avoir été interrompu dans son sommeil, et voyant quelque chose qui brillait sur l'autre côté de la vallée, il l'attira par son souffle puissant, et toute la masse enflammée s'engouffra dans son vaste gosier. Aussitôt, il eut des convulsions, il brisa des rochers, fit trembler les montagnes, et mit en poussière les glaciers. Pour calmer la soif de son agonie, il descendit dans la vallée et but tous les ruisseaux, de Gavarnie à Piererfitte ; il se coucha sur le côté de la montagne et expira, et pendant que le feu qu'il avait à l'intérieur se refroidissait lentement, l'eau qu'il avait avalée coula de sa bouche et forma le lac d'Issabit (Isaby).

[1055317]

System [None]

:: March 24, 2013, 6:55 a.m.

Vague scélérates

passionnant reportage, je n'ai pas tout lu de tes mytes légendaires mais celui ci ma plus particuliérement.

passionnant reportage, je n'ai pas tout lu de tes mytes légendaires mais celui ci ma plus particuliérement.

[1055319]

Bellalouna2 [None]

:: March 24, 2013, 7:06 a.m.

Moi j'ai adoré les histoires sur les vouivres

[1055352]

titevero (FR1) [None]

:: March 24, 2013, 2:49 p.m.

La Légende de la Cascade des Moulines

En des temps très anciens, les nymphes des eaux et des bois vivaient très heureuses près de la Cascade des Moulines. Elles étaient vénérées par les habitants qui leurs apportaient fleurs , fruits ou menus cadeaux.

Au solstice d'été, à minuit pile, elles accordaient un unique souhait à chaque personne qui le demandait ; Il fallait donc être très prudent avant de formuler son vœu.

Ce jour-là donc, le fils du marchand le plus riche du canton, leurs ordonna de lui donner pour épouse la plus jolie fille du village. Celle-ci était éprise de son ami d'enfance un pauvre savetier et avait refusé, malgré les pressions de ses parents, les avances du vaniteux.

Les fées étaient bien embêtées car la demoiselle avait formulé, en même temps, le vœu d'épouser l'homme qu'elle aimait.

Le dilemme était posé : Lequel des deux souhaits fallait-il exaucer ? Les nymphes recherchèrent dans leur vieux grimoire la solution au problème : Rien !!!.

Heureusement une nymphe plus que centenaire, réputée sage, (mais qui n'avait pas digéré la morgue de l'arrogant solliciteur) se remémora les paroles de ses aïeules. Quand deux vœux s'opposent, seul le plus humble et le plus profond doit être pris en compte. Elles décidèrent que la liberté de choix devait revenir à la jeune fille. Celle-ci radieuse épousa son amoureux.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le fils du marchand sollicita des fées la possibilité d'avoir un nouveau vœu puisque le sien n'avait pu être réalisé. Celles-ci, sans méfiance, lui octroyèrent ce souhait.

"J'exige que vous soyez toutes changées en cailloux." dit-il d'une voix pleine de colère

Aussitôt dans un fracas terrible les nymphes se transformèrent en pierres. Celles-la même que vous voyez.

Quel Malheur !!!! Le torrent qui courre sur les roches de la Cascade des Moulines en pleure encore.

Heureusement, le jeune homme n'avait pas prononcé les mots terribles de "pour l'éternité" alors peut être, un jour de Saint Jean, si vous passez par la Cascade verrez-vous les nymphes danser et rire ... et si vous avez pris la précaution de vous munir des plantes sacrées et que vous murmuriez les paroles mystérieuses, peut être pourrez-vous leur faire part de votre vœu ... et peut être, si votre coeur est pur sera-t-il exaucé ...

La cascade de la Pisserote. à Arfeuilles (03)

Commençons par la légende qui entoure cette jolie cascade à étages.

Il faut savoir que la violence des eaux du Barbenan a creusé dans le granite une cuvette circulaire (le gour) où tourbillonnent les eaux froides du torrent.

"Un jour, une vieille dame du hameau du Verger voulut percer le secret du gour. Pendant de nombreuses semaines elle fila un interminable fil de laine. Elle attacha à son extrémité une pierre et la laissa glisser dans l'eau froide. Jamais elle ne toucha le fond. Alors les hommes du hameau vidèrent des tas et des tas de pierres dans le gour, qui peu à peu se combla. Depuis ce temps, le Barbenan jette ses eaux contre les pierres. En vain !"

Les corbeaux de la cascade Ville : Mortain (32767)

La scène se passe dans la vallée de la Gance, sous les murs du vieux donjon de Mortain, à l'ombre des lierres sept fois séculaires qui dérobent aux regards les sentiers de la cascade, au bruit tumultueux du torrent qui se précipite avec furie de rochers en rochers. Nul endroit n'est plus propice aux élans du coeur et nous demandons aux amis du merveilleux d'aller méditer une fois au moins dans cet asile si connu des poètes et de ceux qui recherchent les vives impressions de l'âme. La vallée est, en effet, remarquable par sa belle végétation et par son ombre mystérieuse. Deux petites rivières y forment leur jonction et marient leurs eaux murmurantes qui s'enfuient bien loin en grondant vers la Selune. Un vieux pont en bois jeté en travers relie les deux rives et conduit à une prairie émaillée de mille fleurs agrestes à peu près inconnues ailleurs que dans les sentiers peu fréquentés des Alpes. Enfin, à l'extrémité de cette prairie que bordent deux rangs de rochers gigantesques ouverts comme les feuillets d'un éventail immense, se trouve enserré le coin le plus sauvage de cette contrée si renommée par ses tableaux ravissants de fraîcheur qui l'ont fait souvent appeler la Suisse de la Normandie.

La rivière, après avoir descendu du Pas-au-Diable, et roulé de chute en chute, se tordant en nombreux méandres, sur les marches d'un gigantesque escalier naturel taillé dans un roc élevé de près de deux cents pieds, comprimée par les pieds vigoureux du rocher, se précipite d'un bond dans une colonne blanchissante d'écume et vient se briser au milieu d'éclaboussures sur une table de pierre dont les bords se dérobent sous les rameaux touffus des lierres. Elle y arrive bouillonnante et les échos répètent avec fracas le grondement perpétuel et étourdissant de la trombe d'eau qui tourbillonne longtemps dans le bassin de la vallée.

Notre légende dit que ce lieu fut témoin, il y a plusieurs siècles, d'un événement dramatique. Elle emprunte ses personnages au temps des croisades et nous dit que l'un des plus puissants seigneurs du voisinage, déjà au déclin de la vie, partit un jour pour Jérusalem après avoir confié sa fille, jeune et charmante enfant, à l'un de ses écuyers, vieux et cruel. «Frappe sans crainte et punis le parjure, lui avait-il dit, en lui ouvrant la main, si jamais Blanche vient à trahir l'honneur avant mon retour ! Veille sur elle, puisqu'elle n'a plus de mère ! » Et le geôlier avait répondu : « Maître, je vous le jure ! »

Mais les doux regards d'un jeune page eurent bientôt le talent de charmer le coeur de la triste châtelaine délaissée par son unique appui pour les lointains voyages. Longtemps Blanche et Alfred n'osèrent échanger aucune parole. Leur mutuel amour resta pendant des mois un mystère pour chacun d'eux. Celle-là n'osait se défier d'un tout jeune adolescent , beau comme elle et qui avait grandi sous les yeux d'une noble mère ; celui-ci croyait rêver du bonheur des anges et ne pouvait croire qu'aimer ainsi d'un sentiment pur et sans mélange ne fût pas autorisé de Dieu. Chaque jour ils se revoyaient avec joie et leurs derniers regards se disaient : A demain. Le temps s'écoulait en vain; leur amour printanier restait frais comme au matin où il était éclos.

L'âge d'Alfred enlevait d'ailleurs toute défiance, aussi fut-il autorisé à faire de longues promenades avec la jeune châtelaine, tantôt à pied lui offrant son bras, tantôt montés côte à côte sur de lents coursiers. Fréquemment encore ils s'égarèrent sur les bords de la rivière, dans les bois et sur les sommets des collines. Ils recherchaient surtout de préférence la cascade et ses abords solitaires. Bien souvent ils y vinrent parler du passé et se dire leurs espérances dans l'avenir. Le retour du croisé était vivement désiré d'eux : ensemble quelquefois ils priaient pour qu'il fût prochain et que leur père ratifiât des serments renouvelés vingt fois dans une heure.

Un jour, comme de jeunes enfants qu'ils étaient, assis sur la mousse, la main dans la main, coeur contre coeur, et les yeux dans les yeux, ils se dirent bien bas un mot qu'ils n'osèrent achever. Puis, les doux aveux succédèrent aux doux aveux. Le présent était enchanteur pour ces jeunes âmes à peine écloses à l'existence. Ils semblaient oublier les plus simples précautions de la prudence. Leurs soupirs, croyaient-ils, étaient étouffés par le murmure du torrent dont les flots blanchis expiraient à leurs pieds.

Soudain le vieil écuyer, que ses instincts jaloux avaient averti de la secrète flamme du jeune page et de la candide châtelaine, apparut derrière eux, au milieu des branchages des bosquets. La voix des eaux avait empêché le bruit des pas du geôlier de parvenir jusqu'à leurs oreilles.

Son bras est levé. Il va frapper ses deux victimes de son épée, et leur sang va se confondre pour punir leur forfait, lorsque le génie de ces lieux écartant le glaive meurtrier avec sa baguette, change à l'instant les deux amants en corbeaux.

Depuis cette époque, ils sont toujours ensemble. Le lierre les abrite. Rarement on les voit, mais on les entend souvent se livrer à leurs ébats joyeux. Un même nid, dit-on, les rassemble, et jamais des yeux indiscrets ne les ont obligés de le déplacer.

On prétend cependant que chaque nuit leur forme première leur est rendue et que se promenant le long des rochers et dans les vallons, depuis longtemps ils ne redoutent plus les gardiens. Durant des siècles, leur bon génie n'a cessé de veiller sur eux un seul instant et il veille toujours sur leur bonheur éternel. Aussi, lorsque vous visiterez la cascade abandonnée et solitaire, si parfois vous entendez soupirer dans le lierre, ne fuyez pas, restez, car dans ce frais et gracieux sanctuaire, les soupirs qu'on entend sont des soupirs d'amour.

En des temps très anciens, les nymphes des eaux et des bois vivaient très heureuses près de la Cascade des Moulines. Elles étaient vénérées par les habitants qui leurs apportaient fleurs , fruits ou menus cadeaux.

Au solstice d'été, à minuit pile, elles accordaient un unique souhait à chaque personne qui le demandait ; Il fallait donc être très prudent avant de formuler son vœu.

Ce jour-là donc, le fils du marchand le plus riche du canton, leurs ordonna de lui donner pour épouse la plus jolie fille du village. Celle-ci était éprise de son ami d'enfance un pauvre savetier et avait refusé, malgré les pressions de ses parents, les avances du vaniteux.

Les fées étaient bien embêtées car la demoiselle avait formulé, en même temps, le vœu d'épouser l'homme qu'elle aimait.

Le dilemme était posé : Lequel des deux souhaits fallait-il exaucer ? Les nymphes recherchèrent dans leur vieux grimoire la solution au problème : Rien !!!.

Heureusement une nymphe plus que centenaire, réputée sage, (mais qui n'avait pas digéré la morgue de l'arrogant solliciteur) se remémora les paroles de ses aïeules. Quand deux vœux s'opposent, seul le plus humble et le plus profond doit être pris en compte. Elles décidèrent que la liberté de choix devait revenir à la jeune fille. Celle-ci radieuse épousa son amoureux.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le fils du marchand sollicita des fées la possibilité d'avoir un nouveau vœu puisque le sien n'avait pu être réalisé. Celles-ci, sans méfiance, lui octroyèrent ce souhait.

"J'exige que vous soyez toutes changées en cailloux." dit-il d'une voix pleine de colère

Aussitôt dans un fracas terrible les nymphes se transformèrent en pierres. Celles-la même que vous voyez.

Quel Malheur !!!! Le torrent qui courre sur les roches de la Cascade des Moulines en pleure encore.

Heureusement, le jeune homme n'avait pas prononcé les mots terribles de "pour l'éternité" alors peut être, un jour de Saint Jean, si vous passez par la Cascade verrez-vous les nymphes danser et rire ... et si vous avez pris la précaution de vous munir des plantes sacrées et que vous murmuriez les paroles mystérieuses, peut être pourrez-vous leur faire part de votre vœu ... et peut être, si votre coeur est pur sera-t-il exaucé ...

La cascade de la Pisserote. à Arfeuilles (03)

Commençons par la légende qui entoure cette jolie cascade à étages.

Il faut savoir que la violence des eaux du Barbenan a creusé dans le granite une cuvette circulaire (le gour) où tourbillonnent les eaux froides du torrent.

"Un jour, une vieille dame du hameau du Verger voulut percer le secret du gour. Pendant de nombreuses semaines elle fila un interminable fil de laine. Elle attacha à son extrémité une pierre et la laissa glisser dans l'eau froide. Jamais elle ne toucha le fond. Alors les hommes du hameau vidèrent des tas et des tas de pierres dans le gour, qui peu à peu se combla. Depuis ce temps, le Barbenan jette ses eaux contre les pierres. En vain !"

Les corbeaux de la cascade Ville : Mortain (32767)

La scène se passe dans la vallée de la Gance, sous les murs du vieux donjon de Mortain, à l'ombre des lierres sept fois séculaires qui dérobent aux regards les sentiers de la cascade, au bruit tumultueux du torrent qui se précipite avec furie de rochers en rochers. Nul endroit n'est plus propice aux élans du coeur et nous demandons aux amis du merveilleux d'aller méditer une fois au moins dans cet asile si connu des poètes et de ceux qui recherchent les vives impressions de l'âme. La vallée est, en effet, remarquable par sa belle végétation et par son ombre mystérieuse. Deux petites rivières y forment leur jonction et marient leurs eaux murmurantes qui s'enfuient bien loin en grondant vers la Selune. Un vieux pont en bois jeté en travers relie les deux rives et conduit à une prairie émaillée de mille fleurs agrestes à peu près inconnues ailleurs que dans les sentiers peu fréquentés des Alpes. Enfin, à l'extrémité de cette prairie que bordent deux rangs de rochers gigantesques ouverts comme les feuillets d'un éventail immense, se trouve enserré le coin le plus sauvage de cette contrée si renommée par ses tableaux ravissants de fraîcheur qui l'ont fait souvent appeler la Suisse de la Normandie.

La rivière, après avoir descendu du Pas-au-Diable, et roulé de chute en chute, se tordant en nombreux méandres, sur les marches d'un gigantesque escalier naturel taillé dans un roc élevé de près de deux cents pieds, comprimée par les pieds vigoureux du rocher, se précipite d'un bond dans une colonne blanchissante d'écume et vient se briser au milieu d'éclaboussures sur une table de pierre dont les bords se dérobent sous les rameaux touffus des lierres. Elle y arrive bouillonnante et les échos répètent avec fracas le grondement perpétuel et étourdissant de la trombe d'eau qui tourbillonne longtemps dans le bassin de la vallée.

Notre légende dit que ce lieu fut témoin, il y a plusieurs siècles, d'un événement dramatique. Elle emprunte ses personnages au temps des croisades et nous dit que l'un des plus puissants seigneurs du voisinage, déjà au déclin de la vie, partit un jour pour Jérusalem après avoir confié sa fille, jeune et charmante enfant, à l'un de ses écuyers, vieux et cruel. «Frappe sans crainte et punis le parjure, lui avait-il dit, en lui ouvrant la main, si jamais Blanche vient à trahir l'honneur avant mon retour ! Veille sur elle, puisqu'elle n'a plus de mère ! » Et le geôlier avait répondu : « Maître, je vous le jure ! »

Mais les doux regards d'un jeune page eurent bientôt le talent de charmer le coeur de la triste châtelaine délaissée par son unique appui pour les lointains voyages. Longtemps Blanche et Alfred n'osèrent échanger aucune parole. Leur mutuel amour resta pendant des mois un mystère pour chacun d'eux. Celle-là n'osait se défier d'un tout jeune adolescent , beau comme elle et qui avait grandi sous les yeux d'une noble mère ; celui-ci croyait rêver du bonheur des anges et ne pouvait croire qu'aimer ainsi d'un sentiment pur et sans mélange ne fût pas autorisé de Dieu. Chaque jour ils se revoyaient avec joie et leurs derniers regards se disaient : A demain. Le temps s'écoulait en vain; leur amour printanier restait frais comme au matin où il était éclos.

L'âge d'Alfred enlevait d'ailleurs toute défiance, aussi fut-il autorisé à faire de longues promenades avec la jeune châtelaine, tantôt à pied lui offrant son bras, tantôt montés côte à côte sur de lents coursiers. Fréquemment encore ils s'égarèrent sur les bords de la rivière, dans les bois et sur les sommets des collines. Ils recherchaient surtout de préférence la cascade et ses abords solitaires. Bien souvent ils y vinrent parler du passé et se dire leurs espérances dans l'avenir. Le retour du croisé était vivement désiré d'eux : ensemble quelquefois ils priaient pour qu'il fût prochain et que leur père ratifiât des serments renouvelés vingt fois dans une heure.

Un jour, comme de jeunes enfants qu'ils étaient, assis sur la mousse, la main dans la main, coeur contre coeur, et les yeux dans les yeux, ils se dirent bien bas un mot qu'ils n'osèrent achever. Puis, les doux aveux succédèrent aux doux aveux. Le présent était enchanteur pour ces jeunes âmes à peine écloses à l'existence. Ils semblaient oublier les plus simples précautions de la prudence. Leurs soupirs, croyaient-ils, étaient étouffés par le murmure du torrent dont les flots blanchis expiraient à leurs pieds.

Soudain le vieil écuyer, que ses instincts jaloux avaient averti de la secrète flamme du jeune page et de la candide châtelaine, apparut derrière eux, au milieu des branchages des bosquets. La voix des eaux avait empêché le bruit des pas du geôlier de parvenir jusqu'à leurs oreilles.

Son bras est levé. Il va frapper ses deux victimes de son épée, et leur sang va se confondre pour punir leur forfait, lorsque le génie de ces lieux écartant le glaive meurtrier avec sa baguette, change à l'instant les deux amants en corbeaux.

Depuis cette époque, ils sont toujours ensemble. Le lierre les abrite. Rarement on les voit, mais on les entend souvent se livrer à leurs ébats joyeux. Un même nid, dit-on, les rassemble, et jamais des yeux indiscrets ne les ont obligés de le déplacer.

On prétend cependant que chaque nuit leur forme première leur est rendue et que se promenant le long des rochers et dans les vallons, depuis longtemps ils ne redoutent plus les gardiens. Durant des siècles, leur bon génie n'a cessé de veiller sur eux un seul instant et il veille toujours sur leur bonheur éternel. Aussi, lorsque vous visiterez la cascade abandonnée et solitaire, si parfois vous entendez soupirer dans le lierre, ne fuyez pas, restez, car dans ce frais et gracieux sanctuaire, les soupirs qu'on entend sont des soupirs d'amour.

[1055353]

titevero (FR1) [None]

:: March 24, 2013, 3:04 p.m.

La grotte des nains

+de+fetes+072.jpg)

Sur les contreforts du Jura, à proximité de Ferrette, dans une gorge étroite et profonde, se trouve l'entrée d'une petite grotte. Nous sommes ici en face d'une des entrées du monde souterrain, celui habité par les nains.

Il y a fort longtemps vivait ici le peuple des nains. Ils vivaient éternellement jeunes avec un très joli visage et de beaux yeux. Visiblement ils étaient très riche, car ils se montraient toujours très bien vêtus. Tous leurs instruments et outils étaient en argent du plus fin. Ces nains se plaisaient à faire du bien à tous les gens de la contrée. A l'époque de la fenaison et des vendanges, ils quittaient leur monde souterrain et venaient aider les villageois. Ils n'acceptaient aucun paiement pour leur besogne et profitaient de toutes les occasions pour offrir aux humains de magnifiques présents. Ils soignaient les malades, consolaient les infirmes, s'occupaient des enfants, etc. Les paysans les invitaient à toutes les fêtes. Une chose pourtant intriguait les humains, surtout les commères : hiver comme été, quelle que soit la tâche accomplie, partout et tout le temps, les nains portaient de longues robes allant jusqu'au sol et cachant leurs pieds. Un jour, des jeunes filles, ne maîtrisant plus leur curiosité, décidèrent d'en avoir le coeur net. Par une nuit sans lune, elles allèrent étendre devant l'entrée de la grotte, une couche de sable fin ou de cendre ( les versions de la légende diffèrent sur ce point ). Elles se cachèrent en attendant le lever du jour. Dès le départ des nains, elles se précipitèrent vers leur piège et découvrirent le secret des nains. Le sol était couvert de traces de pattes palmées comme celles des oies ou des canards. Elles en rirent si fort que les nains les entendirent. Comprenant la ruse et la moquerie dont ils faisaient les frais, ils entrèrent tristement dans leur monde souterrain et en fermèrent à tout jamais la porte. Plus personne ne les vit et les humains, depuis ce jour, sont seuls pour effectuer leurs tâches.

La grotte des nains se trouve dans la "gorge aux loups" ( Wolfsgrube en Alsacien ) appelée également "Erdwibelschlucht" ( la gorge des petites femmes de la terre ). La grotte en elle-même est constituée d'un étroit boyau d'une vingtaine de mètres de longueur.

La gorge des loups

La gorge des loups

Un mètre après l'entrée, le boyau se divise en deux branches. La branche de gauche prend un léger angle montant et celle de droite descend. La gorge est surplombée par le plateau des nains ou "Erdwibelefelsen" ( rocher des petites femmes de la terre ). Du belvédère situé sur ce rocher, on bénéficie d'une belle vue sur le village de Bouxwiller et la campagne environnante.

Ce plateau se prolonge du côté Ouest par le plateau de la "Heidenfluh", qui se termine par une falaise de quinze à vingt mètres de hauteur. Des radiesthésistes estiment que ce lieu servit à des cultes païens. Ils datent même ce culte vers 1375 av J.-C. Le nom de "Heidenfluh" signifierait le rocher des païens. De cet endroit, la vue sur le château de Ferrette est magnifique.

Le château de Ferrette vue de la Heidenfluh

Le château de Ferrette vue de la Heidenfluh

+de+fetes+072.jpg)

Sur les contreforts du Jura, à proximité de Ferrette, dans une gorge étroite et profonde, se trouve l'entrée d'une petite grotte. Nous sommes ici en face d'une des entrées du monde souterrain, celui habité par les nains.